| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| 適用条件など詳しくはこちら! |

PR: フレッツ光が驚きの価格ではじめられる「思いっきり割」

湯涌の“赤かぶら”復活!!

【浅野川左岸上流・湯涌】

大昔の話でも奇跡でもなく、今、ガンバル湯涌の元気なお話です。最近は湯涌ゆず街道の“かかし”が住民パワーで有名ですが、今回は、発起人で今代表の旅館「かなや」女将安藤喜代子さんはじめ地元女性グループの努力で、藩政期の文献に記されている“湯涌の赤かぶら”商品名「金沢湯涌かぶら」を復活させたお話です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌かぶらのチラシ)

藩政期の文献には「湯涌村に作申候かぶら・・・・長く大根之やうに御座候」という記述があり、元禄期にも、卯辰山の柳陰軒に住んだ俳人鶴屋句空が「年とりや 湯涌の蕪 田井の芹」と詠んだ句もあり、その後も湯涌に自生していたのか栽培されていたのか分かりませんが“湯涌の赤かぶら”は、古くは金沢城下で有名だったものと思われます。

(田井の芹は、現在の田井町で、藩政期、田井村の芹(せり)は有名農産物でした。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌の浅野川)

言い伝えでは、カタチは大根のように細長く、色が赤くて、味が良いということのようですが、現在は誰も見たことも食べた人もいません。わずかに古老から伝わるところでは、炭焼き小屋跡辺りに自生していたらしいということだけで、何にも無いところからのスタートだったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌かぶらチラシ裏面)

平成18年(2006)頃、江戸期の蕪に近いものを数種類選び、県の専門家の協力を得て栽培と交配を繰り返し、言い伝えられている細長くて、赤いものが現れたものから、種を採取したそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢湯涌創作の森から湯涌温泉)

栽培と交配を重ねながら、完成したカブの食味や柔らかさ、また、色に合った調理法の研究のため赤カブ料理の試食会も開催し、多彩な料理が並べ、メンバーから意見や感想を聞いたといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌温泉の旅館)

平成21年(2009)からは加工業者との連携に取り組み、漬物屋さんと醤油屋さんの協力を得て新商品開発が進められました。また、金沢の有名レストランのシェフにお願いして今までの概念を変える“湯涌かぶら”の創作料理として、メニューに加えられることになったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌のかぶらは、アントシアンが普通の蕪の6倍強。)

先日、妻がいつも行く「JA金沢市ほがらか村」から今期発売された、初もの「金沢湯涌かぶら」を3本120円で買ってきました。赤と赤紫の2色があり今回は赤紫のもので、まさに、カタチは小さな大根のようで、すぐに酢漬けにしました。横に少し厚目に切ったものは歯応えが気になりましたが、薄く縦に切ったものは蕪の滑らかさがあり、歯ざわりも良く美味しく食しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(21日、北国新聞の夕刊には写真入で記事になっていました。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(縦に薄く切った赤かぶら・まるで酢蛸のようです。)

湯涌では、平成18年(2006)に農水省の品種登録が認可された、金沢のブランド野菜“ジュネンジョ「金沢藤五郎」”が特産品として発売されています。農水省の品種登録は「農産物の特許」に当たる制度で、品種登録することで金沢市が認めた生産者以外は栽培ができない農産物だそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢湯涌かぶらのロゴ)

「金沢藤五郎」は、市場での競争力が高く、普通のジュネンジョより生育が早く(2年)、ねばりの強さと味の良さを武器に、金沢ブランドとして全国発信していますが、「金沢湯涌かぶら」も、まだまだ生産量も少なく出荷量もこれからの話ですが「金沢藤五郎」に続く“金沢ブランド”として全国発信が期待されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(湯涌温泉の入り口案内板)

それにしても、湯涌は金沢の山間にあって、決して住人が多い分けでは無いのですが、前向きで独自性があり元気な地区のようです。温泉地として昔から発信力が有るから・・・それともガンバルから・・・。

金沢湯涌の元気・・・見せ筋成功、売れ筋と儲け筋の構築が楽しみ・・・その前に売り方かな・・・。

参考資料:栽培・販売 湯涌かぶら利用拡大協議会のチラシほか

師走の金沢③お殿様の鏡餅

【鈴見橋→常盤橋】

この時期、天神町1丁目の田井菅原神社では、平成9年(1997)以来、加賀藩12代藩主前田斉広公に献上された“鏡餅”が再現されています。今年は24日に高さ1,2mの風格ある鏡餅が再現されるというので氏子の方に連れて行っていただき見てきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(櫓飾餅、床飾餅、蓬莱飾)

田井菅原神社の田辺家は藩政期、加賀藩5代藩主前田綱紀公の後見の前田利常公(3代藩主)が実施した農政改革、改作法に尽力した十村役(他藩でいえば代官、大庄屋)で、その中でも代々中心的立場にあり、また、金沢城に最も近い現在地に居住していたことから前田家とは親密な付き合いがあったといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(伊勢海老、橙、砂金、串柿など)

十村であった田辺家が神社になったのは、昔々、菅原道真公が大宰府に左遷される途中、藤井寺市の道明寺の叔母覚寿尼を訪ねてお別れの挨拶にうかがった際、旧知の田辺家のご先祖左衛門が道真公より直接授かった天神自画像を、永く守り神としていましたが、やがて田辺家は一向一揆の時代に福井経由でこの地に移り、さらに月日が流れ、武家制度の廃止になり、維新後、地域住民からの願いもあり、明治13年(1880)菅原道真公を御祭神を祀る田井菅原神社を創建し、その社家となりました。

ameblo.jp/kanazawa-saihakken/entry-10939664716.html

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(田井菅原神社)

献上された“鏡餅“については、田辺家の古文書の中に、享和2年(1802)、藩の重臣へ12代藩主前田斉広公襲封後、初の御入国による新春の鏡餅に関し、古例の企画どおり製作のうえ献上したいと思うが、”如何でしょうか“とお伺いを立てたものがあるといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(神社所蔵の古文書の絵図より)

“鏡餅”は、「床飾餅」「櫓飾餅」「蓬莱飾」の3点セットで、真ん中の「床飾餅」は、紅白の大小、丸と菱形の50個のお餅が積み上げられ伊勢海老、橙、昆布、砂金・熨斗、海藻、裏白、ゆずり葉、串柿、本飾り増加奉納として三方に橘、大根、根深ねぎ、牛蒡、田作りと生の食材、花を神前に奉納します。右側の「蓬莱飾」は鉢に砂を入れた松飾り、左側の「櫓飾餅」は大型の先が細い立方体の紅白2段のお餅の上に昆布と鰹節をあしらいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(櫓飾餅)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(飾りの表示板)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(本飾りの表示)

再現するには約2石2斗7升(約340km)のお米が必要です。再現1年目はお餅を搗いて作ったそうですが、ひび割れほか諸々の事情から、現在は蝋を溶かして作った模倣品を利用しているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(準備中)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(子供たちがお手伝い)

現在、古文書と絵図に基づいて再現された“鏡餅”は、藩政期、藩主に献上したそのままに、神前に奉納し、五穀豊穣・無病息災・健康増進・子孫繁栄などをお祈りします。神前には1月末日まで飾られるそうです。

(藩政期は、金沢城に奉納され、大広間に飾られたものと思われます。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(25日の北国新聞記事)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(上白、下赤と書かれた古文書)

「床飾餅」の鏡餅の色は、上が白で下が紅になっていて、古文書には「白が上」と記されています。「白が上」である理由については、陰陽五行説に基づいているのではないかといわれているそうですが、説得力は、今一つというところです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

お殿様の鏡餅が“紅白”ということから、藩政期、金沢では武家の家々でも“紅白”で、巌如春の「加賀藩儀式風俗図絵」などでも、お殿様の鏡餅と同じく上が白、下が紅になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢の鏡餅)

現在、金沢の家庭の鏡餅も”紅白“ですが、上が紅、下が白で逆になっています。金沢以外にも、一部地域でも紅白のところもあるそうですが、町全体が”紅白“というのは金沢と近郊だけで、全国的では「白白」が一般的だそうです。

上下の色が逆になったのは、明治時代以降に庶民に広がっていく過程でそうなったといわれています。当時の金沢の謙虚な庶民は、お殿様やお武家様と同じではいけないと思い、逆に下を白、上を紅に飾り正月を迎えたのでしょうか・・・・。

これにも諸説ありますが・・・ようワカランがや?

参考資料:「金沢、まちの記憶五感の記憶」小林忠雄著・田井菅原神社のチラシなど

ameblo.jp/ushisaka/

金沢に新幹線が来る・・・。

【金沢市】

平成27年(2015)春。北陸新幹線が金沢に開通すると金沢~東京間、約450kmの所要時間が約1時間20分も短縮され、約2時間30分で行き来できるようになります。観光や各種産業の活性化や企業立地の促進、商機能の充実などが期待されます。

(北陸新幹線は、全線開通すると東京を起点に長野、上越、富山、金沢、福井などの主要都市を経由し、大阪に至る延長約700kmの路線です。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢駅もてなしドームより駅前を望む)

石川県の目論見では、 北陸新幹線の金沢開業により、金沢駅の交流人口が757万人から250万人増の1,000万人になると予想されています。少し古い資料ですが平成19年度石川県調査によると県内の経済波及効果は年間121億円の増加予測が立てられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢駅①)

今年の「かなざわ市議会だより№245」には、この年間121億円予測は交流人口の増加は考慮されていないとかで?市長の答弁は“本市としては、開業に向けて、まちの魅力を高め、クラフトのビジネス化を進めることで交流人口の増大を図り、商業や観光を盛んにしていきたい”が強調されています。

(交流人口:その地域に訪れる人のことで、その地域に住んでいる人「定住人口」に対する概念だそうです。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(新幹線関連の北国新聞記事)

単純計算ですが、観光庁配布資料による国内の定住人口(1億8,200万人)の1人当り年間消費額124万円を頼りに辻褄合わせですが、定住人口1人当たり124万円で計算すると121億円稼ぐのに97,600人になります。また、交流人口250万人が121億円を稼ぐということは1回の消費額は48,400円になります。また、定住人口1人当たりは交流人口26人になります。

(一人当たりの消費額48,400円?みなしの定住人口97,600人(今の金沢の人口の約21%)?1人辺りの消費額がかなり高くなりますが・・・・達成可能かも。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢駅前①)

さて、北陸新幹線の開通と比較になるかどうかは分かりませんが、今回の話しは、114年前の明治31年4月に福井から金沢へ汽車が乗り入れられ、金沢から米原で東海道線に接続され東京に行けるようになります。それにより、衰退していた金沢は「軍都」に生まれ変わり低迷した人口も急増し、大正の初めには幕末の12,3万人の人口に追いついた話のほんのサワリです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(北国新聞記事)

明治の金沢について、明治18年5月10日の京都の「日の出新聞」は北越より帰来人の談として「石川県の疲弊困窮は実に名状すべかざるものあり、輪島の漆器、九谷陶器などの工芸品は全然さばけず金沢の人口95,000人の十分の一はその日の暮らしにも差しつかえる貧民なり、近来乞食の数を増し毎朝群をなし横行、其の惨状見るに忍びず」と報じているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢駅前②)

また、当時の金沢を訪れた明治のジャーナリスト横山源之助が「毎日新聞」に寄せた「金沢瞥見記(べっけんき)」には、「曰く巡査、曰く芸娼妓、曰く小学校教員、即ち是を金沢の三物産なり」と述べていますが、百万石という大藩であったために士族の数も多く、その大半が没落してしまったといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(金沢停車場)

そんな中で 開通した北陸線は、地元の積極的な誘致もあったのでしょうが、政府の日露戦争を想定した軍事拡張に関連して、金沢は北陸の軍事的拠点となり、金沢には将兵とその家族2万人以上(当時の人口の約25%)が住むことにより明治30年には81,352人まで減少した人口が復活します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(当時の機関車)

北陸線の金沢停車場そのものが、軍隊の集合地を確保するよう設計され、金沢駅の正面に設けられた50間四方も有った空地は、金沢市が設置する空地と接続して、動員時の集合場所を確保したものと言われていて、駅頭での出征や凱旋の大規模な歓送迎の風景は、今は昔です。

(新しい金沢らしさ?ガラスのもてなしドームからは想像しろといっても無理ですね。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ガラスのもてなしドーム)

開通時の金沢駅は、発着列車 1日13本、1日の利用者約2000人、当時のプラットホームは2本、長さ約200m、駅員95人だったそうで、汽車は金沢→米原を7時間かけて走り、運賃は米原まで1円30銭(そば一杯が1銭の物価)だったそうです。

(今、そば代250円で換算、現代の価値130倍で計算すると32,500円か・・・)

一方、北陸線が開通すると、海運業が衰退します。現在の白山市美川の本吉湊は、大昔、荘園年貢の積み出しや北前船の寄港地として栄え、享保10年(1725)頃には北前船が1日30艘も入港する加賀随一の湊町だったといいますが、北陸線の開通で舟運から鉄道輸送に代わり、漁港になり今までの賑わいは過去のものになったといいます。

新幹線が来ると在来線、・・・などなど、よく似た現象も起こるのでしょうネ。

とはいえ、待ちどうしいこと・・・。

参考資料:「かなざわ市議会だより№245」等

初詣

あけましておめでとうございます。

【金沢・尾山神社】

お昼前、金沢市内で一番人気の尾山神社へ初詣に行きました。お天気はみぞれにベチャベチャの金沢らしい雪。拝殿への参道には参拝者がスムーズに進めるように2箇所にロープを持った係が停止線を張り、待たされ、待って、やっと二礼二拍手一礼に漕ぎ着けました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(尾山神社)

久ぶりの尾山神社への初詣。空模様も足元も悪いのに、さすが正月、昨夜から参拝者がどんどん集まり、午後0時に新年を知らせる太鼓が鳴ってから、ズウ~と人出が続いているとのことでした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(停止線のロープ)

午後になると青空が覗き“金沢らしい回り舞台”傘いらずの雪景色を眺めながら、氏神様の石浦神社へ足を伸ばし、雪に足を取られながらトボトボと帰宅しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(石浦神社)

(今年の金沢のスタートは、霙(みぞれ)のち雪そして晴れ・・・、本年は晴れ晴れとした良い年でありますように・・・・。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(露店が思ったより多い尾山神社)

≪尾山神社神門について≫

国指定の重要文化財である尾山神社は、意外と新しく明冶6年(1872)、廃藩置県後、旧藩士が明治政府に請願して創建されました。やがて寄進も参詣も少なくなり、参拝者の増加を計画し擬洋風の神門が造営され明治8年(1874)に開門しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(尾山神社境内の傘、傘、傘・・・)

祭神は前田利家公で、藩政期は今の東山の宇多須神社のところに有りました卯辰八幡宮に合祀されていました。合祀は藩政期、幕府に対して大っぴらに利家公を神として祀ることが出来ないことから、八幡さんと神明さんに合祀する形を取り利家公の神霊を祀りました。

現在の尾山神社の土地は、藩政期、金沢城の出城で、今、発掘中の玉泉丸から、橋で繫がるお殿様のご隠居所であり、また、藩主の子供達の住む住居で“金谷御殿”といいました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(神門前の行列)

この土地は、明冶2年(1869)の版籍奉還で一旦明治政府に返還されますが、旧加賀八家の前田直行が中心になり、後2代目金沢市長になる長谷川準也や弟の大塚志良等により官許を得て、明冶6年(1873)に尾山神社として創建され、土地は粟ヶ崎の豪商木谷家に繋がる者が買い取り寄付しています。

しかし、1・2年すると寄進も参詣も減少し、神社の維持がままならなくなり、市民を「あっといわせる神門を建てよう」とわざわざ“奇をてらった”西洋とも東洋ともつかない不思議な神門が造られました。日本で始めての避雷針を付け、高さ25mの望楼はわざわざ「金石沖の海から見えるよう」に設計されたといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(拝殿①)

初めは、この客寄せパンダのような神門に、“珍しいもの見たさ”からか見物客も多く、大いに賑わったそうですが、当時としては、あまりの異様さから「醜形門」といわれるなど、神門改造論が新聞紙上を賑わしたといいます。

その頃、金沢に来た、人気の小説「五重塔」を書いた幸田露伴や俳人の河東碧梧桐などの著名人が「レンガつくりの竜宮城」等と、煽るものですから、ますます反対運動が激しくなり明治28年(1895)には代案の門の設計図まで出来たが、結果、1万5千円(今の5~6億か?)の改造資金が集らなくて断念したといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(神門から拝殿)

しかし、この建物が、昭和10年(1935)に、「国宝」に指定されます。その理由は、明冶初期に建てられた国立第一銀行など、明治の黎明期に日本人が創った異国情緒豊かな建物は殆んどなくなり、創設からわずか60年ぐらいで、芸術的歴史的価値から見ると国宝としての価値に遠いけれど、数が少なくなった明治の黎明期の建築物として価値あると認められたのだいいます。

(戦後、昭和25年(1950)に、制定された文化財保護法により、新たに、金沢城石川門らと共に国の重要文化財に指定されました。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(尾山神社の庭園)

設計者については、金沢藩のお抱え医師のホルトマンだということになっていましたが、神門改修の時、棟札が出てきて、日本人の津田吉之助だということが分りました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(初詣の人々と神門)

津田吉之助については、伝説も数々ありますが、家は代々続く大工で当時長谷川準也家に出入りしていました。字も読めず、そろばんの出来ないが「どんな何題や明細な仕事を命じても、いまだに、出来ないと断った事も、仕損じたことも無かった」といわれていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(御札の売店)

明治5年(1872)には、群馬県富岡に出来た製糸工場に行き、機械の見取図を描き、帰って普通の大工や鍛冶屋を集めその図面を見せ、自分の工夫も加えて精巧な機械を組み立て、長谷川準也が創った金沢製糸工場に据付けたり、また「からくり」や塩の製造法改良など広範囲に渡り業績を残したといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(拝殿②建物は金谷御殿の古材で造られたとか)

どうもこの神門は、富岡に行った時、数日東京に足をのばして「第一国立銀行本店」の見学をしているので、この銀行の高い五層建の上に“乗せた望楼”をモデルにしたのではないかと思われるくらい、よく似たものだったといわれています。

余談ですが、吉之助の実子の津田米次郎は、“津田式自動力織機”を発明しています。されから、今も金沢にある織機メーカーの津田駒工業株式会社の創始者津田駒次郎は甥でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(裏門・藩政期は金沢常の丸の唐門)

随分脱線しましたが、脱線ついでに、もう一つ二つ昔にさかのぼると、前にも述べたお殿様の隠居所金谷御殿、その前15世紀、一向一揆の頃は、金沢の地名にも関わる金を掘る金屋達が一攫千金を夢見て集まった土地だという伝説があります。

PR: 966戸の間取りから、空住戸を検索!

| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| プラザタワー勝どき・プラザ勝どき |

天神さん①我が家の掛け軸

【金沢】

子供の頃、我が家の正月の床の間は「日の出」ではなく、天神さんの掛け軸が掛かっていました。小学校低学年の頃、祖母から“あんちゃん(私)のがや“と聞かされてはいましたが、それが学問の神様で私へのプレッシャーだということは後に知りました。

(今、子供の頃の正月を思い出せば、近寄りがたかった床の間の”天神さん“が浮かんできます。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(我が家の天神さんの掛け軸)

言い伝えによると金沢では、昔から初孫の男子が生まれると、母方の里から「天神堂」が贈られ、年末から正月にかけて飾られ、子供の成長と学問成就を願ったのだといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(天神堂)

その「天神堂」というのは、お宮さんのミニチュアのようなもので、これを床の間に飾る風習は、金沢の全ての家というのではなく、それなりの家柄か、または、その伝統を知る旧家で飾られてきたようで、特に明治から昭和初期まで盛んだったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(天神堂の展示・椿原天満宮)

金沢に住んでいても、我が家のような庶民の家では、風習は知っていても「天神堂」などには縁もなく、家にもよりますが、代用品というかその一部という「天神さん」の掛け軸を掛けました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(長町足軽の家で見た床の間の天神さん)

我が家では、男まさりで押しが強かった祖母が母の実家へ求めたモノらしく、やがて、その期待を裏切る私(初孫)への願望からだったのでしょう。祖母の没後、いつの間にか掛けるのをやめていました。そして、私へのプラッシャーも消え、勉強嫌いは益々嵩じていきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(天神堂と天神画像)

天神さんといえば、菅原道真公で学問の神様。昔、寺子屋には天神様が祀ってあったらしく、特に金沢では、藩祖の前田利家公が道真公の子孫だと言うことになっていたためか天神信仰が盛んで藩政期より神社以外のお寺の中にも天神堂が祀られお坊さんがお守りしていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(泉野菅原神社(時宗玉泉寺)網敷尊影 元和2年(1617)高岡より移転。)

明治以後、国家神道が国民統合の支柱とすることになり、仏より神の方が偉いということなのか、神仏分離政策で切り離されましたが、それでも金沢には「菅原道真公は観音である」と申し立て一時、神殿を仏殿にし、結果、現在も神仏一体の寺院が残っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(椿原天満宮 (田井天神社)永仁5年(1297)勧請(伝承) 触頭、多く天神画像が移安されている)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(小橋菅原神社(宝来寺)慶長2年(1597)勧請(伝承) 本山派山伏)

今年、金沢の街中に残る天神さんを祀る寺社を歩き、郷土の先人の天神信仰を辿ってみようと思います。

近江町市場の昔ばなし

【浅野川大橋→小橋】

金沢の市場の始まりは、正和元年(1312)の「白山宮三宮記」に書かれている久保市(山崎凹市)が、今の新町、旧今町辺りに古くにあった市場だといわれ、後に、一向一揆の時代に現在の近江町辺りに今市という新しい市ができ、その市の人々が住む今市村という村落が、やがて、近江町と呼ばれるようになったものといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(近江町いちば館)

藩政初期の市場は、犀川口魚屋町、浅野川口袋町魚市場・上今町・下今町・新町に立っていたといいます。元禄3年(1690)の火災でこれらの市場が焼失し、その年に袋町の魚市場が、さらに享保6(1721)年に犀川口魚屋町がそれぞれ近江町に移り、併合されて近江町市場の原型が出来たといいます。以来、約300年近江町市場は、昔も今も金沢の台所として親しまれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の近江町市場①)

その頃の金沢の魚商に関する史料などによると、藩主が新鮮でおいしい魚類を食べるために市場を設立し、町の裕福商人から魚問屋を選び指定することで、市場の組織化を計り保護したといいます。

また、魚類の公定価格は6問屋の協議で決め、請負業者(小売)は魚問屋の払渡し価格の2割を加え売りさばくことに決められ暴利を制限しています。以前にも書きましたが、帳簿は1ヶ月ごとに町奉行下代の検閲があったといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の近江町市場②)

魚問屋の数も時代によって増減があるようですが、魚問屋業者は営業に対し藩に保護を願いでて、御城銀20貫目の貸与を受け、そのお礼として魚問屋業者より毎年銀100枚が上納することを定められています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の近江町市場③)

文化8年(1811)の町名帳によると、魚鳥商売や魚問屋、四十物商売(魚の塩もの)、干物、八百屋商、塩物荷屋や百姓宿、商人宿などが軒を連ね、当時も城下町金沢の台所であったようです。文化8年(1811)の総戸数は94軒、明治になると100軒をゆうに越えています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(明治の近江町矩商店)

明治になると、藩の保護とお客様であった武士階級を失います。明治18年(1885)の記録では、県内士族の破産者は1,090人を数えたといわれ、金沢の人口は減り、しかも10人に1人がその日暮らしにも差し支えており、近江町市場もその例外ではなく酒2升で店舗を譲渡する者もいたといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(近江町の産土神市姫宮)

明治18年(1885)には、鳥・魚・四十物商が組合をつくり、明治28年(1895)には青果小売も組合がつくられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(近江町の新しい入口)

明治37年(1904)6月3日の夜、市場の一角から出火し253戸が焼失しました。そんな中、青果業者53人が県に対し「公共市場として認めてほしい」と申し出て、同年8月6日に許可され「官許金澤青草辻近江町市場」という名称で新しいスタートを切り、武蔵が辻側に「官許金澤青草辻近江町市場」と黒々と大書した白地の大きい標柱が立てられました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(新しい石柱)

(平成19年(2007)、老朽した標柱は一度回収され、平成21年(2009)、再開発された「近江町いちば館」のオープンに際し、石柱に造り変えられ“金沢市民の台所近江町市場”のシンボルとして再建されました。)

参考文献;「金沢市近江町市場史」発行 近江町市場商店街振興組合 昭和55年発行

PR: 広告・Webの求人情報・転職支援はマスメディアン

| Image may be NSFW. Clik here to view.  |

| 宣伝会議グループの人材紹介会社。広告・Webの求人数・転職支援実績NO.1クラス |

金沢・江戸

【浅野川大橋→小橋・下堤町】

江戸の町年寄の一人喜多村彦右衛門は、文禄の始めまで、金沢の下堤町に住み、藩主前田利家公の信頼も厚く、金沢の町年寄役を勤め町に関する全てを任されていたといいます。父は彦次右衛門といい、生れは今の津幡町、旧七黒谷北村というところで、先祖は富樫一族に繋がる家の出だといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(今の下堤町)

当時、天下は豊臣秀吉公。前田利家公が大阪在府の頃、ご機嫌伺いに金沢の町人200人が参上したといいます。その長(おさ)喜多村彦右衛門が本陣へ馬上のまま乗り入れたのを見た徳川家康公があまりにも堂々としていたのが目にとまり、利家公に“江戸のまちづくりのために”と申し出、利家公も断り切れず約束し、彦右衛門は江戸に移ったと伝えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(下堤町の看板)

江戸に徳川家康公が入城したのは、天正18年(1590)頃で、利家公が金沢のまちづくりを始めた7年も後のことになります。当時の江戸はまだ200軒ぐらいの寒村で、家康公に従って江戸の入った「奈良屋(館)」「樽屋」「喜多村」の“三人の町年寄“の喜多村家に彦右衛門が2代目として婿入りし、金沢は弟次郎兵衛に譲ったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(家康公)

当時のまちづくりは、ハードもソフトも一歩も二歩も進んでいた金沢は、モデル地区だったのでしょうか、また、彦右衛門がリーダーとしての卓越した能力の持ち主だったのでしょうか、今となっては何ともいえませんが、江戸の町には金沢のまちづくりのノウハウが活かされていたことは確かなようです。

(今の金沢は、かなり東京風ですが、昔は江戸が金沢化していたのでしょうか・・・。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸初期の金沢と江戸の地図や仕組みを見比べてみると、よく似たところがあります。後付けでしょうか?日本橋の喜多村家の近くの「浮世小路」の小路(こうじ)を金沢弁の“しょうじ”といっていたと聞いたことがあります。多分、辺りに金沢の出身者も多かったのでしょう、地名まで江戸の町に金沢がなじんでいたのかと思うと“へー、ホント”と勝手に納得しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(幕末の日本橋・奈良屋(館)・樽屋・喜多村・江戸切絵図の模写)

昔、映画やテレビでよく見た“江戸の町年寄”は、町奉行の下とはいえ、江戸草創期以来の旧家で、その格付けは、奈良屋(館)・樽屋・喜多村の順、三家は代々世襲で勤めました。居住地は本町一丁目(奈良屋)・二丁目(樽屋)・三丁目(喜多村)の本町通りに面した角地にあり、武家と同様に住居は役宅を兼ねており、これを町年寄役所と呼び、様々な執務を執り行っていたそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(利家公)

江戸の町年寄は、町人の最上位で、武士と同等の権威を与えられていたといいます。しかも、惣町の支配を行うにあたり、拝領した屋敷地の表側を他の町人に貸し、その地代収入を職務に使う経費にして、他にも本町以外に3家でそれぞれ拝領地を賜り、そこの地代収入も得ていたといいます。また、服従しないものは江戸の住めなくなるという凄い権限を持っていたともいわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(藩政期の金沢下堤町)

金沢の北村(喜多村)は、金沢の町年寄も勤めた家柄ですが、三代の彦左衛門の時まで北村屋を名乗り、五代藩主綱紀公の頃、故あって北村の「北」の字は、敗北の義にて、よろしからずという事から、「喜多」の字に改めたといわれています。

(詳しくは金沢古蹟志に)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(堤町の由来を刻した石柱)

森田柿園著「金沢古蹟志」には、“代々下堤町東側に居住し、薬種商を商業とす。慶長の初より、此の邸地に居住すと云伝へたり。明治の廃藩の際売却して退去せり。”とありますが、文化8年(1811)の金沢町絵図にも町名帳の下堤町にも見当たりません。

幕末に移住したのでしょうか、私が見落としているのでしょうか・・・?

参考文献:森田柿園著「金沢古蹟志」 ウッキペディアフリー百科事典など

市姫神社と近江町

【浅野川大橋→小橋・尾張町】

市姫神社は、近江町の産土神です。卯辰山観音院境内から明治12年(1879)現在地に復座しました。明治37年(1904)に近江町焼けで罹災し、一時、その頃旧殿町に鎮座していた豊国神社に奉還します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(市姫神社①)

明治39年(1906)に現在地に本殿が再建され、拝殿は大正8年(1919)に造られています。大鳥造りで、神社建築としては、神明造り、大社造りについで古いもので、神社の建築形式では基本に忠実な造りで、今も伝わるものとしては全国的にも珍しいものだそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(拝殿屋根)

拝殿の特長は、簡明直裁で、千木、勝尾木、丸柱などの直線的な美しさは、さながら一本気な市場気質を表現しているように思えます。再建に当たり当時の市場の組合長野村喜一郎氏がどこにもない市場らしいものとして造られたものだと伝えられています。

≪市姫神社伝説≫

市姫神社の祭神は、神大市比売命と大黒様(大已貴命)、えびす様(蛭子命)で市場や商売と深い関係があります。今の市姫神社は、天文の頃、近江商人が京の市比売宮のお告げで加賀国石川郡にたどり着き一宇を建て、市姫神を祀ったといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(市姫神社②)

(神大市比売命は農耕神・食料神として信仰され、“大市”とは大和・伊勢・備中などにある地名に由来するもので、“神々しい立派な市”と解釈し、市場の守護神としても信仰されています。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(市姫神社③)

こんな話も伝えられています。大豆田村が石川郡玉鉾村の(今の金沢市玉鉾町)にあり、その祭神が市場というところに市姫の祠があり、その大豆田村(今の金沢市大豆田本町)が現在のところに転地のとき、村の九郎兵衛という毎朝金沢へ野菜を運んでいた農民が、あるとき近江町の野兵衛と相談し、市場の守護神として、この市姫を近江町の移し、祭主は間津の宮の社家により遷宮を行ったといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(観音院の市姫宮)

後、元和とも寛永ともいわれていますが、金沢の内惣構の内にある神社仏閣の移転が命じられ、卯辰山の観音院境内に移され、以来、遠隔地ではあるものの、神祠の修繕もすべて近江町が行い、産土神だと伝えられてきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(観音院)

明治になり、廃藩置県後、近江町への復座が発起され、明治12年、氏子一統により復座の願書を県庁に提出し、明治12年5月15日許可を得、240年の歳月をへて近江町(現尾張町)に再び復座し、神霊が遷座しました。

市姫神社の秋祭りは、残暑の残る9月6日。明治、大正、昭和のはじめには、夕涼みと合いまって多くの参詣客が集まり、境内には露天があふれ、袋町まではみだす盛況ぶりで、賑わったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(大行灯絵・金沢アートグミの「2011年12月~の金沢のしきたり展」より)

町内では、地元の浮世絵作家の巌如春や弟子による等身大の役者が描かれた歌舞伎絵の大行灯が掛かりました。上近江町と下近江町に一つづつ、道路をまたぎ張り渡され、小行灯は、武者絵や川柳絵が氏子の家々の戸前に立ち市内の話題になりました。また、魚問屋の屋内では浄瑠璃のなどの吹き寄せ芸が演じられたといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(近江町)

昔、昭和30年代の市姫神社の氏子は200軒。今は何軒なのかは知りませんが、昭和の50年代「金沢市近江町市場史」の回顧録には60軒に減ってしまったと書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(市姫神社④)

参考文献;「金沢市近江町市場史」発行 近江町市場商店街振興組合 昭和55年発行

“秋声のみち”

【梅の橋→中の橋】

浅野川左岸の“鏡花のみち“から「梅の橋」を渡ると徳田秋声記念館があります。有名な料理屋が火災に遭い空き地になっていたところに平成17年(2005)に開館。その頃、右岸の”梅の橋“から”中の橋“までの川沿いの道が”秋声のみち“と命名されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(梅の橋と徳田秋声記念館)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(左岸の"鏡花のみち"の標識)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(徳田秋声記念館)

この道は、旧御歩町1番丁から浅野川大橋へ、さらに橋爪を下り旧下博労町手前の中の橋までの約400mですが、“鏡花のみち”の対岸で、また、秋声記念館の前の道!というのも有りかもしれませんが、それよりズ~ト、ズ~ト前、徳田秋声(末雄)が少年の頃、この界隈に住み、浅野川で遊び、飯を食わなくっても観たかったという芝居や小学校に通った道だったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(秋声のみち界隈)

“向山等(むこうやまひとし)”がこの世に出て来たのは、・・・で始まる、“秋声”が晩年(昭和13年)に書いた自伝小説「光を追うて」は、フィクションですが、向山等は少年時代の秋声である事は明らかで、文章によると、預けていた「秩録公債」が焦げ付き、その形で、金沢で3度目に一時的に住んだ家のことが書かれています。文章では“閑静ないい場所”とあり、“後にまた人手に渡ってから、しばらく料亭になっていた。“と書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(秋声が少年時代に住んだ家が、花月庵という料亭になる)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

("秋声のみち”①右側植え込みの駐車場が徳田秋声が住んだところ)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(木札は、徳田秋声が住んだところの説明板)

(当時の武士階級は、明治9年(1876)全華士族に対して家禄に応じて「秩録公債(金禄公債)」が交付され、300年に及ぶ家禄が廃止されます。金沢藩でも1万4800人余りがこの処分を受けます。当時、公債による利子収入は、旧家禄でいうと100石取り前後の武士層でも、利子は日収20銭がやっとで、当時の土方人足の日給25銭。大半の士族はそれ以下の収入水準に突き落とされ、さらに超インフレで公債を預けていた金融会社がことごとく倒産し、多くの武士階級は困窮に陥っていきました。秋声の家も同様だったと聞きます。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(”秋声のみち"②)

向山等(徳田末雄)の住んだ家は、旧御歩町1番丁にあり、土塀の外まで枝がつるまった豊後梅(八升成り)の大木があり、庭いっぱいに枝を延ばし、裏庭に柿木が2本、“すもも”や“ぐみ”のような果樹があったと書かれています。多分、それなりの武士の屋敷であったように思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(”秋声のみち”③)

さらに“私はその家に来てから、はじめて男友達と遊ぶ事を覚え、山に行き、前の川で泳ぎに行き、1里半ほどある松並木の往還を歩いて、初めて海にも行った。”と書かれています。前の川とは、“浅野川”であり、松並木の往還は“金石往還“そして海とは“金石の日本海”であることは言うまでもありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

("秋声のみち"④ゆりかもめ)

さらに、その辺りに住む血気盛んな凄い少年達の仲間に入り、姉の友達とばかり遊んでいた臆病で気弱で女々しい気分からいくらか脱け出ることが出来たと書き、しかし、臆病風は本性で、いつになっても変わらないモノとし、よく呼びにくる生意気に才はじけた優れた少年”佐野健吉“を恐れています。彼は乱暴なことは乱暴で、そのふるまいに怯えている様子は、私も含め多くの人の子供の頃を呼び覚まします。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(”秋声のみち”⑤中の橋から)

“首を押さえられ、いきなり深い淵の中にしずめられ、水を呑まされたり”“闇の中で不意に長刀を抜いて峰打ちを喰らわせられたり”“学校へ行きがけの、母親の小言に、いきなり平手打ちを打った”等々、向山等(末雄)ならずともと、フィクションである事をさっ引いても12,3歳の少年であれば、誰であろうともその怖さは変わらなかったことでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(中の橋の”秋声のみち”の標識)

さらに、「光を追うて」には、その道を抜けて、芝居小屋に行った思い出が書かれています。幼年期がその芝居小屋の全盛期とかで、“小屋の前の両側に20軒もの芝居茶屋があり、俸禄が公債に換えられた当時の町の享楽気分が名残を留めていた”と書き、川沿いに引っ越した頃には、大阪から大きな役者の乗り入れはなくなっていたとは言え、2,3流どころの腕達者な役者を迎え、お家騒動物や武勇伝が掛かっていたと書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(芝居小屋は藩政期の馬場の跡にありました)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(芝居小屋と芝居茶屋があったところ)

「光を追うて」は、自伝小説とはいえフィクションであり、多少の誇張や思い込み、思い入れも有るものと思われますが、それでも秋声の筆は、明治の初めの浅野川右岸の風景と生活が、私には、まるで有りのままのように伝わってきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(関助馬場跡の石柱)

“秋声のみち”

向山等(末雄)少年が飯も食わずに、芝居観たさに駆けている姿を想像しながら歩いてみませんか・・・。

参考文献:徳田秋声著「光を追うて」など

異界の入口“絵本「化鳥」”

【天神橋→中の橋】

泉鏡花の「化鳥(けちょう)」の絵本があまりにも素敵なので、つい手が出てしまいました。すると8日の北国新聞にトークイベントの紹介があり、定員が限定されていたのですぐに申し込みました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(対談のチラシ)

トークイベントは、絵本作家の中川学氏と監修の東雅夫氏、そして泉鏡花記念館の穴倉玉日氏の対談で、会場は主計町の土家さん1月16日夜6時半から、1時間半の予定がアッという間に過ぎ30~40分も延長になりましたが、それでも私には、その場を離れがたい思いに駆られていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(夜の土家さん)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(主計町のガス燈)

絵本を企画された泉鏡花記念館の学芸員の穴倉さんが書かれた絵本「化鳥」の“あとがき”によると“鏡花は稀有な作家でありながら、その文体の特異性ゆえか、多くの現代人にとって遠い存在となりつつある彼の作品に生涯に一度は触れて欲しい ― そんな思いを、(絵)を架け橋とすることに託して生まれたのが本書です。“というだけに、穴倉さんの鏡花への熱い思いが会場全体に伝わったのか素敵な時間でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(土屋さんお店・熊手、三味線など)

私も鏡花の作品には何度か挑むものの、満足に読み切ったことなどほとんどありません。「化鳥」が鏡花の初めての口語体の小説でルビーが付いていても最後までしっかり読もうと思えば辞書かGoogleを開きながらの読書になります。結構、根気のいる読書で今回も読みさしで、トークイベントに参加すれば少しは理解も深まるのではと思っての参加でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(会場の販売コーナー)

その日は、鏡花記念館の学芸員の穴倉さんが、「化鳥」の絵本を作ろうと思ったキッカケになったという中川学氏が自費出版なさった絵草紙「龍潭譚(りゅうたんたん」の紹介に始まり、アニメ版「絵本 化鳥」の上映と解説や鏡花や異界の話になりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(会場風景)

中川学氏の話では、「化鳥」の挿絵を描くに当たり躊躇したこと、文章で自分のなかの世界を広げるのを助ける文章以外の情報(風景や小物など?)や資料集め、さらに異なる時間を一つの構図の中に描き込む昔から絵巻物にある異時同図法のこと、「龍譚譚」のモノクロで始まって途中でカラフルに、またモノクロに戻るという技法等々、興味深い話が次から次へ飛び出してきました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(対岸のイルミネーションと中の橋)

また、監修の東雅夫氏からは、鏡花のこと、そして幻想世界のこと、魔界や異界について、考えさせられ、子供ポイ話ですが、実は私のお化け否定は、ただ怖いだけの臆病風によるもので、信じたくないだけだということに気付かされました。そして今、異界への入口に立ち“槐(榎)の木”の先へ超えられかどうか、まさに70歳の手習いが始まります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(龍譚譚のチラシの一部)

現在のところ「龍譚譚」も「化鳥」も能力不足からまだ読み切れず、絵を楽しむだけで、まだまだ未消化。ことここに至れば、素直に学芸員の術中に嵌って、怖い夢をみるのも厭わず、インターネットの辞典を引きながら読むのも楽しいかも・・・・。

“福は内、鬼は内”の富永家

【金沢の鬼川伝説①】

1月も下旬、早い!!もうすぐ節分。藩政期、金沢には節分の豆まきの行事に代々「福は~外、鬼は~内」とか「鬼は~内、福は~内」という家がありました。家禄千五百石を領した前田家の家臣で、今の香林坊下に屋敷がありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(鬼川(大野庄用水)伝説の由来)

家は代々鬼を祭祀とする三河武士で、歌人で越中の国守だった大伴家持で有名な豪族大伴氏の末裔の伴(もと)家のそのまた子孫で、人呼んで鬼と称する家で、藩政初期、当主富永佐太郎は、金沢で一番古いといわれている大野庄用水の開鑿の任に当たったので、この用水も“鬼川”と称したと伝えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の大野庄用水①)

伝説では、昔金沢の町の中から燃え上がった火は、折からの強い風にあおられて、またたく間に燃え広がりました。その時、富永様の屋根の上に、妙な者が上がって行ったといいます。それが2匹の鬼で、畳一枚くらいもあるでっかい団扇で、火の子をはらい出し、だんだん燃え広がる火の手に向かって、ユッサユッサと振り回し始めたといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

すると、火の勢いが急に弱くなり、やがて火は消え、富永様のお屋敷を火事から守ったのは二匹の鬼だということになり、やがて「富永様のお屋敷にゃ、鬼が住んどるんやろか。」という噂が伝わっていったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の大野庄用水②)

どうも富永家の先祖は、源平合戦や戦国時代はたいそう活躍したそうで、いざ戦となると、鬼の絵の“のぼり旗”を背中に、馬で敵陣に飛び込むと、「ひけい。ひけい。鬼の富永が来たぞ~。」とか「戦っても敵わん。逃げろ、逃げろ。」と敵は散ったといいます。

こうしていつの戦いでも、なぜ「鬼の富永」と言われ、相手に怖れられていたのかというと、それには訳があったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の大野庄用水③)

伝説によると、富永家のもっと遠い先祖の一人に、武士とはいえ、大変に心も体も弱い人がいたそうです。戦に行っても敵の姿を見ると、とたんに足がガタガタ震えだす始末で、仲間からも、弱虫、腰抜け、と馬鹿にされていたそうです。

このことを自分でも大変恥ずかしく思い、山奥に住む役の行者(えんのぎょうじゃ)という人に仕える鬼のところに行って、心と体を鍛えてもらうことにし、山奥に入り鬼の弟子になり、三年三ヶ月のきびしいく辛い修行を辛抱したといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

やがて三年三ヶ月が経ち、鬼の師範から「よう、きびしい修行に良く耐えた。これでお前はこの山の仙人になったのじゃ。これからは、時々里におりて、国に残して来た子や、一族の者に乗り移り、大きな働きをするが良い。」というお墨付き戴いたそうです。

話は戻って、金沢の大火から救われた富永家では、家中手分けをして鬼の行方を捜しましたが、鬼の姿はどこにも見当たりませんでした。そこで、当主は、土蔵の中に立派な祭壇をつくり、お神酒とお魚をお供えして、鬼にお礼の気持ちを表すことにしたといいます。

ところが、翌朝蔵の中にお供えした魚が骨だけになっているし、お神酒も空っぽになっていたそうです。

また、富永家には、番町皿屋敷に似た伝説があります。昔、気性の激しい当主が侍女を斬って井戸に投げ込んだそうです。以来2,3代にわたって目を患うものがあり、殺された侍女の祟りとして、供養のため邸内に地蔵堂を建立したといいます。

昔、香林坊下の映画街の入口の広場に便所と一緒に地蔵堂があったといいます。その地蔵堂は、もともと富永家に有ったものだそうで、今、小立野の宝円寺さんの門前にあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(宝円寺前の移された富永家の福徳地蔵)

さらに、富永家の疱瘡伝説というのがあります。富永家には、“疱瘡”天然痘に関する伝説です。この家の当主が霞網(かすみあみ)で“疱瘡神”とも“疱瘡の鬼”ともいいますが、それを捕らえたことがあり、この家の門をくぐると疱瘡にならないということが言い伝えられ、明治の初めまで“はやった”そうです。

疱瘡については、幕末、当時の日本の約3000万人の人口に対して30万人が死亡し、発病者にいたっては150万人を数えてといいます。後に緒方洪庵や金沢では黒川良安らの種痘で、天然痘が撲滅されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の養智院)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(初代富永佐太郎の墓・養智院)

富永家は、幕末の地図を見ると、香林坊下に四家ありました。他に二家があり、六家の本家と分家があったそうです。今も、県内には、金沢や小松にご子孫がいらっしゃると聞きます。初代のお墓は養智院にありますが、六家の菩提寺は泉野寺町の希翁院だそうです。

参考文献:疱瘡神,鬼 執筆者 長岡 博男書名・誌名 大阪民俗談話会々報など

養智院と鬼川

【金沢・鬼川伝説②】

金沢の片町(旧古寺町)にある潤光山養智院は高野山真言宗の寺院で、泰澄大師や伝導大師や弘法大師が、さらりと出てくる伝説のお寺です。ご本尊は日本の三地蔵といわれ、寺暦は、千有余年前の天長元年(824)淳和天皇の勅命により、大聖歓喜天を勧請して創建されたそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(養智院)

(大聖歓喜天は、歓喜天(かんき(ぎ)てん)聖天(しょうてん)ともいい、人を選ぶといわれ、非道な人間には縁を結ばないし、勤行を一生怠ってはいけないともいわれています。養智院では鳥居が設けられている。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(聖天さんの看板)

伝承によればご本尊地蔵菩薩は加賀延命地蔵と称され、天長2年(825)弘法大師が北国を巡錫された時、能登の国吼桜山に登り一の霊木を以って一刀三礼して彫刻されたと伝えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(由来)

寿永2年(1183)6月、兵火に遭いますが再建され、その後も数度の火災に遭い、正徳3年(1646)に元祐上人により再興されたといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

弘法大師作の加賀延命地蔵菩薩は2尺5寸(約76cm)の立像で、元禄6年(1693)養智院の住僧隆元阿闍梨は吼桜明神の霊告によりご本尊としてお迎えしたといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(鬼川延命地蔵)

(養智院には、弘法大師作の加賀延命地蔵の他に最澄大師作といわれる木像の越中立山地獄谷地蔵尊や鬼川地蔵菩薩などがあります。鬼川地蔵菩薩は天正年間(1573~1592)、鬼川の開削の際に発見され、当時の開削奉行富永佐太郎が寄進したものと伝えられています。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

正徳年間(1711~1715)5代藩主綱紀公はこの辺りの寺院をことごとく転地を命じましたが、ある夜綱紀公の夢枕に地蔵菩薩が立ち「この養智院は鬼川の守護のために永く残しおかるべし」と3日にわたって告げたといわれ、以後、鬼川と城下の鬼門鎮護のため転地されず、鬼川と金沢城裏鬼門の守護のため、この地に残ったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(鬼川(大野庄用水)の石碑)

(日本の三地蔵は、石川県金沢市の真言宗養智院「木造加賀延命地蔵菩薩立像」の他、滋賀県木之本町にある時宗の寺院木之本浄信寺「地蔵菩薩銅像」、 徳島県小松島市の四国八十八箇所第十九番札所の立江寺「延命地蔵尊」)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(養智院の聖天さんの鳥居)

この加賀延命地蔵は、文学の地蔵尊とも言われていて、仏神や霊からのお告げ御霊告に、俳句“居よい哉 亭主次第の冬の客”と“濁りつる心の水に月ありと たがまことより たずねそめけん”の和歌があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(養智院の墓地)

元禄年間(1688~1704)、住僧隆元阿闍梨は号を“素然”といい俳諧をたしなみ蕉門十哲の一人”支考”が金沢の来たおり、養智院烏水亭で”素然“”北枝“”秋の坊“で、俳諧を開き、御零告の御句を立句にした俳諧一巻を奉納したといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(素然の墓)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(凡兆の墓)

なお、墓地には、住僧だった素然の墓のほかに、金沢の出身で京都に出て医者になり、そのとき芭蕉に出会い師事したという俳人凡兆の墓や句碑もあります。

“上ゆくと 下来る雲や 秋の天 凡兆”

“すいせんや 時のしらけて 涅槃経 素然”

“夏は橋 この川上や 菊と月 支考”

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(素然の句碑)

参考資料:潤光山養智院発行のパンフレットなど

治にいて乱を忘れず―旗源平

【梅の橋→浅野川大橋】

1月27日(日曜日)雪が深々、昨日からJRが何本か運休という話もあり、やたらと寒い日。前から決まっていた金沢に伝わる子供の遊び“旗源平”のイベントを観光ボランティア“まいどさん”の有志が、ひがし茶屋街休憩館でやるというので、人出が心配になり朝から出掛けました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(雪が降りだした旧観音町)

午前中、3回のゲームを観光客に交じり、何人かの仲間と参加させて頂きました。久しぶりにサイコロを振り、“うめがいち”“チンチンかもかも”“しの~に”といっていると熱が入って子供の頃を思い出していました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(準備中)

どうも、この旗源平は、金沢だけに伝わる遊びのようで、源氏と平家の二手に分かれて,2人以上なら何人でも一緒に遊ぶことができ、ルールも簡単で2個のサイコロを振り,出た目によって相手の旗を取ったり取られたりというゲームです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ゲーム中)

単純な遊びなのですが,特長は出た目の呼び方がなかなか面白い、たとえば、「1と1」なら“チンチンかもかも”といい、小旗2本。一番いい目は「1と5」で,これをサイコロの「5」の目を加賀藩の紋所は「梅鉢」に見立てて“うめがいち”は中旗1本でもう一回サイコロが振れます。また“にさまのカンカントウ”など、いまだに意味不明のものもあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(うめがいち・最高の出目)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(源平の旗)

最悪の目は「4と2」の“しの~に”(死に通じるので最悪の出目)逆に自分から中旗1本を献上です。手持ちの旗は、最大の纏1本(小旗100本分)をはじめ、大旗1本(小旗50本分)、中旗5本(小旗50本分)小旗10本で、それぞれ笹竜胆と揚羽蝶に染め抜かれています。大中小の各旗はそれぞれ両替が効きます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(4の2・最悪の出目)

最後の纏は両替不可のため、手元に大旗・中旗を切らしているときに“うめがいち”中旗1本が出ると、まだ小旗があっても纏を取られてゲームセットと相成ります。また、時間を区切ったり、サイコロの振る回数を決めたりして、終わったところで旗の数で勝敗を決めるというやり方もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(得点と呼び方)

藩政末期の加賀藩では、平和な世にいても、万一のときに備えることを怠らないという教えを旗源平という子供の遊びの中に込めた知恵者がいました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(源氏・午前中は源氏が強かった)

そして、子供達に勝敗への拘りと勝利の喜びを教え、闘争心を植えつけたのでしょうか、私の記憶を辿ると、正月の旗源平は勝っても負けても、何時も興奮して、闘争心丸出し、途中から腹を立てたり、怒ったり、最後までやった記憶がありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ゲームが終ったら花嫁暖簾をくぐってお茶の接待あり)

加賀藩では、国を護るため、隠れ蓑として能や茶道、美術工芸など文化政策を前面に出し、しかし、一朝ことある時に対処出来るように、例えば、武士の足腰を鍛えるため鮎つりを武家だけのものにしたり、庶民に獅子舞の稽古と言いながら、秘かに武芸の稽古をさせたり・・・、子供の遊びの旗源平も、それらと同じとは言わないまでも、“そうかも”と思わせる加賀藩らしさが窺わせます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(お知らせのポスター)

それにしても、足軽土方某の考案といわれていますが、笹竜胆の白旗、揚羽の蝶の赤旗、うまい事考えましたネ。家臣には源氏や平家を名乗る家もありますが、前田家は菅原姓で何の問題もなかったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(会場のひがし茶屋街休憩館)

これが“葵”と“梅鉢”だったら・・・、そんな事あるわけないですネ。

菓子処金沢の“五色生菓子”

【中の橋→小橋・旧博労町】

金沢の“嫁取り(よめどり)”に欠かせないものに400年以上も続く“五色生菓子”があります。そう、“嫁取り”以外にも“初産帰り”“建前(たちまい)”“開店祝い”にも五色生菓子が用いられていましたが、いつの頃からか多少日持ちの良い紅白饅頭なども使われるようになり、それも最近では省略されることも多いそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(越山甘清堂本店のディスプレー)

当然ですが、“嫁取り”や“建前”を知らせるために積み上げた五色生菓子の“セイロ”も飾らなくなり、私の記憶から消えていました。最近、通りかかった武蔵が辻の“めいてつエムザ”裏にある”越山甘清堂“のモダンな店舗の前に”セイロ“が積んであるのを久しぶりに見かけました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(越山甘清堂店頭のセイロ①)

積み方は昔見た、3段か4段と高く積んで、お目出度い目録が張られたものと様子が少し違い、ディスプレー用として、モダンな建物に合わせたのでしょうか、横長でおしゃれに2段に積まれ、目録もなく、すっきり並べられていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(越山甘清堂店頭のセイロ②)

昔の金沢では、“嫁取り”ともなると五色生菓子を偶数の5種4個セットで重箱に20個を入れ、さらにその20個入りの重箱を5段、大きな“セイロ”に入れ、五色生菓子100個のセイロが2箱で“一荷(200個)”と数えられ、飾る時は、家の前に空の”セイロ“だけが並べられました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(写真提供:金沢市)

結婚式の翌日、嫁が持って来た輪島塗の重箱に偶数の五色生菓子を入れ “ふくさ”を掛けて婚礼の後のお礼まわりに、親戚やご近所に配りました。(最近は偶数にこだわらず奇数の5種3個の15個が多いらしい。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(今も店頭に並ぶ金沢の生菓子・近江町)

(生菓子の定義:水分を多く含み、日もちのしない菓子。食品衛生法に基づく厚生労働省によると(1)出来上がり直後において水分40%以上を含有する菓子類。(2)餡、クリーム、ジャム、寒天、もしくはこれに類似するものを用いた菓子類。“出来上がり直後において水分30%以上含有するもの“と定義され、消費者庁の表示指導要領もこれに沿っています。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(駐車場のところに樫田吉蔵の菓子屋がありました。)

≪樫田吉蔵伝と五色生菓子伝説≫

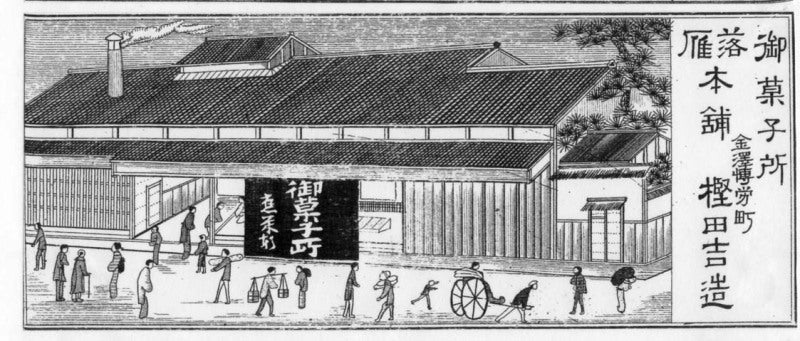

明治の郷土史家森田柿園著「金沢古蹟志」の樫田吉蔵伝によると、“藩政初期、博労町の樫田(くわしや)は世々吉蔵と称し、元祖以来生菓子と称する餅菓子を産業とす。故に屋号を菓子屋と呼べり。寛文元年(1661)の由緒書に、慶長5年(1600)天徳夫人当地金沢御入輿の時、町中吟味の上、元祖吉蔵へ生菓子御用被命たり、”とあり、以後も利長公に召寄せられ高岡で生菓子の製造を命じられ、2代目吉蔵は、4代藩主光高公に雇い入れられ江戸にて8年間、生菓子製造を命じられています。

(天徳夫人:徳川2代将軍秀忠公の娘珠姫。前田家3代藩主利常公に御入輿)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(明治21年の石川縣下商工便覧より・“吉蔵”が“吉造”になっています。この便覧が発行された以後、店じまいをしたのでしょうか。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(旧博労町の石碑)

「金沢古蹟志」では、“生菓子といえるものは、金沢の名目(みょうもく・名称)にて、もとこの家(樫田吉蔵)に初めて製出す。故に家号を古来菓子屋と呼べり、されば金沢市中にて生菓子の本家也。生菓子は実は金沢町の名産なるを以って、今に至り郡方の者共、尾山(金沢)の生菓子と称美して、是を第一に買い求め・・・・”とあり、

さらに“生菓子の名は、干菓子の対したる名目なり、菓子は「木の実」をいえる、是菓子の本称なるを、後に糯子(もちこ)を製して、「木の実」なる菓子の擬造し菓子と称す。”と書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(藩政時代の博労町と樫田吉蔵家の地図)

五色生菓子は、森羅万象を表す「日月山海里」をヒントに創作したといわれ、宇宙すべての実り、恩恵を象徴し、大自然に感謝する心を現しているそうです。前田家が金沢を去った明治期に、庶民の間でも婚礼時に贈る習慣が根付いたといわれています。

日・・・太陽をかたどり、円形の餅に紅色粉を付け日の出を表す。

月・・・白い饅頭は月を表す。

山・・・黄色く染めた餅米粒を付け、山を象徴する“いがら餅(エガラ餅)”とも云う。

海・・・菱形の餅は海頭の波を表し“ササラ”とも云う。

里・・・蒸し羊羹は村里を表す。

(山を蒸し羊羹(茶色い山)・里をいがら餅(黄色い稲穂)という説もあります。)

この森羅万象を表す「日月山海里」の設定や意匠については、確たる資料はないものの、前田家の盛衰に関わる婚儀に際し、大膳頭、学者、御典医等々知恵者が宮中の嘉祥菓子(かじょうがし)や“ういろう(現在の蒸し羊羹)”のように活力剤を用いるなど、また、公家や武家の故事も研究し、知恵をしぼり創案したのでしょう・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(越山甘清堂近江町店の五色生菓子のばら売り)

(森田柿園(1823-1908):幼名を鉄吉、のち平之佑、平次等と称し、号を柿園と称した。嘉永元年(1848)26才の頃より著作が見られ、嘉永4年(1851) 29才の時に主家である茨木家の家譜編纂にあたるようになり、以降、歴史家としての活躍は明治時代になってからピークを迎え、前田家御家録編輯方にも属していました。)

参考文献:森田柿園「金沢古蹟志」・諸江屋ホームページhttp://moroeya.co.jp/ など

あめ買い幽霊・・・

【梅の橋→浅野川大橋・心の道】

金沢には、“あめ買い”や“餅買い”の幽霊が出たという伝説が幾つかあります。お寺が連なる卯辰山麓寺院群にある光覚寺さんは、その中でも特に有名で、その霊を供養するお地蔵さんがお寺の墓地の小高い丘の上にあり、今もお参りの人がいらっしゃるのか、よくお花が供えられています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(光覚寺の墓地にあるあめかい供養のお地蔵さん)

昔からお寺の前の坂は「あめや坂」と呼ばれ、今はありませんが戦前には、坂の角地に広い間口の飴屋さんが有ったといいます。付近にも他の飴屋も有り、その飴屋の多くは小橋の”あめの俵屋“の暖簾分けか弟子だったといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現存、小橋のあめの俵屋)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(あめや坂)

“雨がしとしと降り、生暖かい風が吹くある晩。人が寝静まる刻限に一人の女性が、坂を下って飴を買いに来たといいます。この辺りではあまり見かけない顔で、透き通るような面立ちのその女性に、不思議なものを感じ、つい後をつけていくと、女性の姿が墓地の中に消えると、赤ん坊の泣き声がした。”というお話です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

妊娠した女性が亡くなり、お墓の中で子供を生み、その子にお乳代わりに飴をなめさせるために現れたのでしょうか・・・・。我が子を思う親のお話ですが、雨の日の飴、あめや坂、何とも旨く出来たお話です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(森山2丁目突き当たりが光覚寺)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(光覚寺の門)

(飴買い幽霊の話には、妻帯を許されなかったお坊さんが、外で作った子供を跡取りにするため、デッチ上げた話というのもあるますが、こちらの話は、それとは全く違うので誤解のないように・・・。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(光覚寺)

永国山光覚寺は、浄土宗西山禅林寺派に属するお寺で、天正12年(1585)利家公の金沢入城の際に、越前府中から金沢の移転し、初め城内の新丸の内に寺を建立し、その後、塩屋町に移り、寛永12年(1632)現在地に移転したといいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(鐘楼と昔の鬼瓦)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(墓地の入り口)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(山腹の墓地)

ご本尊は阿弥陀如来立像で俊覚僧都の守本尊と伝えられ、寺にある「永国山」の額は、後西院天皇の11皇女宝鏡宮(本覚院宮)の御筆といわれています。敷地は、今も山腹を取り入れた清閑なたたずまいが守られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(光覚寺の由来)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(光覚寺の目印、隣りの隣り山の上クリニック)

参考資料:光覚寺の寺暦など

宇多須神社“節分”と昔の芸妓さん

【梅の橋→浅野川大橋】

2月3日(日)午後この時期には珍しい青空に誘われて、散歩がてら宇多須神社の“節分祭“に行って来ました。神社の振る舞い酒を一杯いただき、昼酒にほろり、酔い覚ましに街を一廻りし、休憩館にも寄り、”節分祭“の30分前に境内に行くと、すでに見物客が大勢集まっていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(芸妓衆の踊り奉納)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(笛の奉納)

少~しづつ前進して拝殿近くに辿りつき、お祓いの2時には好位置キープ。2時半からの笛、12人の芸妓衆の音曲や踊りを間近に見る事が出来ました。踊りが終わると神主や町の世話役、芸妓衆で、袋入り福引付の豆が撒かれました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(豆まき)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(大観衆)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(下の境内の豆まき)

いつもは下の境内で撒かれる豆が、今年は、お客様が余りにも多かったためか、はじめに階段の上の見物客に、それから下の境内で豆撒きが行われました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(袋入りの3,000個が撒かれた豆、ゲット)

宇多須神社は、養老2年(718)に卯辰治田多聞天社として卯辰山の一本松付近に建立され、その後、慶長の頃、現在の宇多須神社(前社)の隣に移り、藩政期は“毘沙門さん”として親しまれ、卯辰山の旧社を奥宮としました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(卯辰山の宇多須神社奥宮)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(奥宮の解説)

前田利家公の死後、二代利長公は利家公を金沢に祀るにあたり、諸々の制約から前田家では公然と利家公を祀る社の建立が出来なかったため、金沢城の鬼門の方向に鬼門鎮護の社として、今の宇多須神社の地に、越中守山の八幡宮と阿尾の榊原神明宮を移し、利家公の霊を合祀し卯辰八幡宮を建立しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(藩政期、加賀藩士は佳節や毎月1日、15日登城の後、直ちに参拝することが義務づけられたといいます。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在の宇多須神社)

明治6年(1873)利家公の霊は、金谷御殿の跡に名を尾山神社と改め建立された社に遷宮され祀られると、“毘沙門さん”は卯辰八幡宮の跡に移り宇多須神社(前社)と呼ばれるようになりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(奥宮の辺りより市内を見る)

(宇多須神社のご神体は、毎年6月の春祭りが終わると「お上がり」といって奥宮に、9月秋祭りの前に「お下がり」といって前社に移る神輿渡御の神事があります。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(当日の振る舞い酒)

話を“節分祭”に戻しますと、昔、何とも愛しい“ひがし茶屋街の芸妓”の節分の話を何かで読んだことがあります。小唄にまで唄われた名物芸妓で、明治の侠妓といわれた“江戸屋の黒てつ”と呼ばれた芸妓にまつわるお話です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(現在のひがし茶屋街①)

その頃、節分では、「お化け」といって芸妓が仮装をしてお客様を迎えたといいます。江戸屋の“黒てつさん”も仮装でお座敷へお出ましになったと書かれていました。当時、人気の芸妓の仮装が、何と普段出来ない“丸髷に割烹着”という、そのころの主婦の定番の衣装だったそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ひがし茶屋街②)

“家庭の主婦の衣装“が芸妓さんの夢だったのでしょうか・・・。

それでは、お客様は里心が付かなかったのでしょうか・・・?

今の私などは、その頃のお客様とは随分感覚が違うのでしょうか・・・。

勘ぐりですが、下心?い~や昔のお客様は、懐が深くて、芸妓さんのすることは一緒に喜び楽しめたのでしょう・・・ョ。

”うしろめたさ“を感じてしまう私などは、ヤッパ下種なのでしょうネ。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(ひがし茶屋街の格子と節分祭のポスター)

そうそう「江戸屋」について、もう一つ、以前に本で見つけて、メモっていた話を付け加えて置きます。先代は有名な相撲興行の勧進元、そして“ひがし茶屋街”の江戸屋楼主で、金沢の火消しの組頭だったといいます。野々市の田尻の出身で、江戸に出て阿武松から千賀の浦の弟子で関取まで進んだ横雲八五郎という相撲取りだったといいます。

土付かずの勇壮無比といわれる讃岐丸亀公のお抱え力士だったといいますが、腕を痛めて引退して、金沢に帰り“ひがし茶屋街“の取締りとして、ひがし界隈で重きをなしたという任侠心に富んだ人物だったと伝えられています。

また「江戸屋」の2階の広間の長押に、幕末の書家市河米庵が揮毫した「苛月楼」の額があったといいます。店の東にある卯辰山の山頂にのぼる“月”を“荷って”建つ“楼”という意味で、背負って建(立)つということでしょうか、一時は「江戸屋」は他に「江戸菊」「江戸芦」など9軒ものチェーン店があったといわれています。

(市河米庵:幕末の三筆といわれた、書の流派江戸唐様派の大家。文政4年(1821)に家禄300石で前田家に仕え、江戸と金沢を往復し指導にあたりました。)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(それにしても昨日は大勢の人出でした。)

参考文献:監修藤島秀隆・根岸茂夫「金沢城下町」平成16年北国新聞社発行ほか

心蓮社の開祖は長氏の生き残り

【梅の橋→浅野川大橋・心の道】

浄土宗“金池山心蓮社”の開祖休誉上人は、能登の長氏の出だといいます。長氏の始祖は、長谷部信連で、源平争乱のころは、近衛帝、後白河帝に仕かえ、武勇の誉高く、左兵衛尉に任じられました。苦節の平家時代を経て、源氏の世になると鎌倉御家人に列せられ、後、代々能登の地頭職で、その第20代の末裔長続連の第4子菊松でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(心蓮社①)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

越後の上杉謙信の軍に、織田方の長氏、畠山氏等の七尾城に攻めこまられた時、菊松は難を逃れ乳母の助けで城をぬけ出し、石動山から富山の寺にかくまわれ、長じて出家、京都の知恩院で修行の後、京都清浄華院35世となりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(心蓮社②)

心蓮社の由来記には、”夫レ當山ハ慶長17年(1612)賜紫沙門露月和尚コレヲ草創セリ 釈露月ハ能州ノ人、出家シテ京都ヨリ此ノ地ニ来リ寺ヲ建テ心蓮社ト名ヅク・・・”とあり、露月和尚とは休誉上人であり、後の加賀八家の一つとなる長氏の生き残りの一人でした。京都清浄華院35世の後、金沢塩屋町に心蓮社を創建、寛永14年(1637)に現在地に移っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(本堂の唐破風)

寺宝で国の重要文化財「絹本着色阿弥陀三尊来迎図」(現在原本は、奈良国立博物館に保管されている。)は、もとは多田源氏に伝わるもので、源満仲の妻が、わが子が夫満仲に殺されたと思っていたが身代わりの死により生きていたこを知り、失っていた視力が回復したという伝説の阿弥陀三尊来迎図で俗称「目開きの阿弥陀」と呼ばれるもので、後に、禁裏の宝庫に納めたれていたのを休誉上人が、大本山青浄華院退隠のとき、後水尾天皇から拝領されものといわれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(著名人墓石位置図)

境内の築山池泉式庭園「めでた造り」は、先代住職長島善雄氏が書かれたものによると、「この庭は、江戸初期の作庭と伝えたれています。俗にいう「めでた造り」で、桃山風を模したもので、往時、池のみぎわの”柘植(つげ)”を池の中にはわせ、鶴をかたどり、岸辺の“躑躅(つつじ)”は亀をかたどって植込んであり、” 椨(たぶ)”の老樹を背景に雪見灯篭の脚部から、かなた心字池の点と点との間へかけて朱塗りの高欄を配した太鼓橋を架け渡してあったとか、それらは今にその名残の根株や基石等の跡をとどめている。」と書かれています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(タブの木・雪見灯篭・三尊仏・心字池・つつじ・・・・心蓮社の”めでた造り”)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(心蓮社の”めでた造り”②)

上下二段式庭園は、建物に面した山畔を利用して、大小三つの石の三尊仏などの石組や植栽が行われ、下部に池を掘った形となっていて、家の中の座敷から観るという「座観式庭園」と呼ばれるものだそうで、低木442本、樹冠面積1050平方m、緑被率45%、昭和59年には金沢市の樹木の保存指定もされ、今も景観、雅趣に富んでいて江戸時代初期の遠州流庭園の姿を残しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(北枝の墓)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(蘭更の墓)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(寺島蔵人の墓)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(館紺屋の墓)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(森快安の墓)

墓地は、以前に紹介した俳人立花北枝や同じ俳人の高桑蘭更のお墓の他、著名人の墓では、奉行などを歴任し、後に藩に直言し能登島に配流客死した寺島蔵人とその一族のお墓、紺屋の館紺屋、加賀藩の医師森家、藩の賄方で“生きつくりの名人”中屋次右衛門のお墓もあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

(門前のお地蔵さん)

五体あるお地蔵さんのうち、歯痛の地蔵尊は向って左側で、明治の初めに、この地蔵にあやかって近くに住む尼さんが、歯痛止の護符を配っていたといいます。

参考文献:「心蓮社」由来記・平成18年改訂版・心蓮社発行など